“管理伦理”是马克思关注的伦理问题之一。在《资本论》中,马克思以巨大的篇幅,深入而详尽地研究了资本主义经济管理的伦理问题。马克思从人的生存和发展这一根本道德价值出发,剖析了资本主义经济管理的道德属性。马克思指出,由于资本主义生产的二重性以及资本主义经济管理的二重性,管理手段与管理目的被颠倒了:人只是手段,而不是目的。管理伦理学的重要任务之一,就是要从理论上把这种颠倒的关系重新颠倒过来,建立起以人为目的的管理伦理学。

一、资本主义经济管理的二重性

《资本论》对资本主义经济管理的道德批判,是从资本主义生产的二重性以及资本主义经济管理的二重性开始的。按照《资本论》的观点,资本主义生产是二重性的生产:一方面,它是物质生活资料的生产,另一方面,它是剩余价值的生产。资本主义生产的二重性,决定了资本主义经济管理也必然具有二重性:一方面,它是提高劳动生产力的哲学与文化手段;另一方面,它又是资本增殖的手段,是资本剥削工人剩余劳动的手段。

“资本主义的管理就其内容来说是二重的——因为它所管理的生产过程本身具有二重性:一方面是制造产品的社会劳动过程,另一方面是资本的价值增殖过程。”[1] 因为资本主义生产是“制造产品的社会劳动过程”,所以,资本主义的管理首先是对劳动过程的管理。对劳动过程的管理,即是按照资本和资本家的意志,对劳动进行组织、指挥、监督和调节,以提高劳动生产力。资本主义生产同时又是资本的增殖过程,提高劳动生产力的目的在于占有更多的剩余价值。所以,马克思说:“这种管理、监督和调节的职能就成为资本的职能。这种管理的职能作为资本的特殊职能取得了特殊的性质。”[2]

任何社会的生产都需要管理,任何一种形式的管理都能提高劳动生产力。资本主义的管理充分体现了管理的这一共同性质。在这个意义上,对资本主义经济管理的积极意义应予充分肯定。但是,资本主义的管理还有其剥削工人的剩余劳动以实现资本增殖的一面。正是这一面,表现了资本主义经济管理职能的特殊性质,也表现了资本主义经济管理的反道德属性。对于资本主义经济管理剥削剩余劳动的反道德属性,马克思从资本主义经济管理职能的特殊性质作了详尽分析。

首先,资本主义的管理职能是剥削剩余劳动的职能。马克思指出:“资本家的管理不仅是一种由社会劳动过程的性质产生并属于社会劳动过程的特殊职能,它同时也是剥削社会劳动过程的职能。”[3]这即是说,管理是生产过程中的一个环节,它由生产过程的社会性质产生并属于生产过程。在这一意义上,资本主义的管理职能是技术职能。然而,资本主义生产过程不仅是制造产品的过程,而且是资本的价值增殖过程,这就决定了资本主义经济管理的另一种职能:剥削工人的剩余劳动。

资本主义经济管理的技术职能和剥削剩余劳动的职能本质上属于同一过程。如果没有劳动过程的技术管理,生产就无法进行,所谓剩余价值的生产也就无从谈起。所以,管理的技术职能是剥削剩余劳动职能的基础。另一方面,剥削剩余劳动的职能规定着技术管理职能的目的、方向,技术管理职能服从剥削剩余劳动的职能。因而生产过程的技术管理是剥削剩余劳动的基础,剩余劳动的占有、资本的增殖是管理的归宿,这就决定了资本主义经济管理本质上只能是资本剥削工人剩余劳动的管理。这是资本主义经济管理最重要也是最为特殊的社会属性。

其次,监督劳动,以对抗工人的反抗。资本主义经济管理的这一职能,同样是由资本主义生产方式的特殊性质决定的。马克思指出,为了资本增殖,资本家总是迫使工人延长工作日,增加劳动的强度,以致劳动超出了工人的身体界限和社会的道德界限;为了资本增殖,资本应用了机器,但机器的应用不但没有解放劳动,没有解放人的身体,反而将人变成了机器的附属物。工人虽然创造了巨大的物质财富,资本获得了巨量的超额剩余价值,但工人却一无所有,甚至变成了“片面的人”、“非人”。于是,便不可避免地产生了“剥削者和他所剥削的原料之间不可避免的对抗”[4]。为了维护所谓的劳动“秩序”,对抗工人的反抗,监督工人劳动便成为资本主义经济管理的又一重要职能。

第三,管理意志与劳动意志的对立。马克思在谈到协作劳动条件下的管理时指出:“雇佣工人的协作只是资本同时使用他们的结果。他们的职能上的联系和他们作为生产总体所形成的统一,存在于他们之外,存在于把他们集合和联结在一起的资本中。因此,他们的劳动的联系,在观念上作为资本家的计划,在实践中作为资本家的权威,作为他人意志——他们的活动必须服从这个意志的目的——的权力,而和他们相对立。”[5]马克思这一精辟而深刻的论述,不仅揭示了协作劳动条件下资本主义经济管理的特征,而且揭示了整个资本主义经济管理的基本特征:资本的管理意志与工人劳动意志的对立。根据马克思的观点,工人作为人,有其作为人的意志;工人作为劳动者,有其作为劳动者的意志。由于资本与劳动的对立,产生了工人意志与资本家意志的对立,于是形成了资本主义经济管理的又一特殊属性——资本家的管理意志与工人的劳动意志的互相对立。

资本家的意志本质是资本的意志,资本家的管理意志不过是资本的增殖要求在现实的生产管理过程中的具体体现。因此,资本家的管理意志与工人劳动意志的对立,实质是资本意志与劳动意志的对立。

资本主义经济管理职能的这些特点,表明资本主义经济管理绝不仅仅是为了生产使用价值的管理,而是为了资本增殖的管理;不仅仅是对生产过程的组织、调节、指挥,而是为了监督劳动,是为了对抗工人的反抗。

二、 资本主义经济管理颠倒了目的与手段的关系

资本主义经济管理的二重性,从伦理学的视角看,实质就是颠倒了目的和手段的关系,也就是把人——资本主义条件下的工人当成了手段,把资本的增殖当成了目的。这种颠倒,正是资本主义经济管理不道德的根源。因此,对资本主义经济管理的道德批判,在理论上就是要分析资本究竟怎样颠倒了目的与手段的关系,在实践上就是要把这种颠倒了的关系重新颠倒过来。

在1861-1863年经济学手稿中,马克思在谈到资本的运动时指出:“增加他所占有的价值,不断地越来越多地占有一般形式的财富即交换价值,表现为他的唯一目的,而只有当这一点表现为他唯一的动机时,他才是资本家或G-W-G’这一运动的有意识的主体。因此,决不应该把使用价值看作他的直接目的,而只应该把交换价值看作他的直接目的。他要满足的需要是发财致富本身的需要。但是,不言而喻,他不断地扩大着对现实财富,对使用价值世界的统治。”[6]这就是说,资本是资本运动的起点和终点,资本家作为人格化的资本,是资本运动的有意识的主体,是资本运动过程有意识的承担者。资本与资本家的这种同一关系,表明了资本运动的目的即是资本家的目的,资本家的目的即是资本运动的目的,这一目的具体体现为“越来越多地占有一般形式的财富即交换价值”,并且,这是唯一的目的。

马克思写道:“作为这一运动的有意识的承担者,货币所有者变成了资本家。他这个人,或不如说他的钱袋,是货币的出发点和复归点。这种流通的客观内容——价值增殖——是他的主观目的;只有在越来越多地占有抽象财富成为他的活动的唯一动机时,他才作为资本家或作为人格化的、有意志和意识的资本执行职能。”[7]“资本家只有作为人格化的资本,他才有历史的价值,才有像聪明的利希诺夫斯基所说的‘没有任何日期’的历史存在权。他狂热地追求价值的增殖,肆无忌惮地迫使人类去为生产而生产,从而去发展社会生产力,去创造生产的物质条件;而只有这样的条件,才能为一个更高级的、以每个人的全面而自由的发展为基本原则的社会形式创造现实基础。”[8]

马克思的这些论述,深刻说明了资本主义生产的目的不是为了创造使用价值,而是为了创造剩余价值;不是为了满足人的需要,而是为了资本的增殖。也只有这种性质的生产,才可能激起资本家的狂热性,“肆无忌惮地迫使人类去为生产而生产,从而去发展生产力,去创造生产的物质条件”。

资本追求自身增殖的狂热性,势必要反映到管理中来,从而使管理转化为对工人劳动的监督,实质就是把工人当作生产剩余价值的手段。

“工人单是进行生产已经不够了。他必须生产剩余价值。只有为资本家生产剩余价值或者为资本的自行增殖服务的工人,才是生产工人。这种生产关系把工人变成资本增殖的直接手段。”[9]比如说,一个教员,如果他仅仅训练孩子的头脑,却不能为校董带来财富,那么,他就不是工人。只有当这个教员既训练孩子的头脑,同时又为校董发财致富忙碌时,他才是生产工人。因此,在资本主义生产关系中,工人已不是原来意义上的工人,而是资本增殖的手段。

工人是怎样成为资本增殖的手段的呢?资本又是如何把工人当作生产剩余价值的手段来管理的呢?对这一问题,马克思从工人的生产、消费和工人自身的生产等方面做了具体分析。

马克思指出,资本和劳动的分离,生产资料和劳动力的分离,是资本主义生产关系的基础和历史起点,也是工人不得不出卖劳动力,并成为资本增殖手段的根本原因。随着资本主义生产关系的进一步发展,这一作为起点的东西,后来又被不断重新生产出来,使工人成为永久化的生产手段。如果说,工人先前创造的价值被并入资本,并成为生产的条件,那么,在劳动完成之后,他的劳动成果则又作为下一劳动过程的起点而被并入新的资本,成了新的劳动的条件。换言之,工人过去的劳动是现在的劳动得以进行的手段,现在的劳动则是以后的劳动得以进行的手段。这说明,资本主义生产过程实质就是工人不断地把自己的劳动成果转化为资本的过程,是工人为他人劳动、为资本劳动的过程。正是在这一过程中,工人成了资本增殖的手段。

工人的消费也是为了资本的消费。工人的消费与生产一样,服从资本增殖的目的,因此客观上也成了资本增殖的手段。

马克思说,工人的消费有两种,一是生产消费,二是个人消费。生产消费即是通过自己的劳动消费生产资料,并把生产资料的价值转化为高于预付价值的产品。所以,生产消费实际就是“购买他的劳动力的资本家对他的劳动力的消费”。个人消费是“工人把购买他的劳动力而支付给他的货币用于生活资料“,这是他的个人消费。可见,工人的生产消费和个人消费是完全不同的。在前一种情况下,工人起资本动力的作用,属于资本家;在后一种情况下,他属于自己,在生产过程以外执行生活职能。前者的结果是资本家的生存,后者的结果是工人自己的生存。”[10]

然而,工人的个人消费仅仅在形式上属于自己。这是因为,工人的个人消费实质是劳动力的再生产,是为资本再生产剩余价值创造人身条件。因而工人消费的实质一方面是劳动者本人生产力的再生产,另一方面是劳动者后代的生产,也就是新工人的生产。因此,工人的个人消费的本质是劳动力的生产和再生产,而“工人阶级的不断维持和再生产始终是资本再生产的条件”[11]。正因为如此,工人不仅在生产过程中要作为劳动力服从资本,是资本生产剩余价值的手段,而且在生产过程之外,也同样服从资本,同样是资本生产剩余价值的手段。马克思在谈到这种情形时,不无愤怒地说:“罗马的奴隶是由锁链,雇佣工人则由看不见的线系在自己的所有者手里。”[12]

三、 资本主义经济管理的实质是资本对工人的“专制”

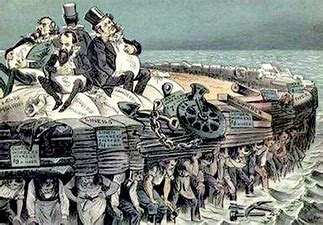

资本主义经济管理把提高生产力与人的生存和发展的关系、目的与手段的关系彻底颠倒过来了,这就势必导致“专制”性的管理。这种专制性的管理,即是工人必须绝对服从资本、资本家的权威。

马克思认为,资本主义经济管理从一开始就是专制性的。在资本主义的初期,同一资本雇用较多的工人在同一时间、同一空间从事同一种产品的生产,这种生产形式决定了“他们的劳动的联系,在观念上作为资本家的计划,在实践中作为资本家的权威,作为他人意志——他们的活动必须服从这个意志的目的——的权力,而和他们相对立”[13]。所以,资本主义经济管理从一开始就是以确立资本、资本家的权威为特征的。这种以资本、资本家的权威为特征的管理,决定了资本家势必要将自己的意志强加于工人,使工人丧失独立意志、自由意志。

随着资本主义的进一步发展,资本主义经济管理的专制也发展了自己特有的形式。“正如起初当资本家的资本一达到开始真正的资本主义生产所需要的最低限额时,他便摆脱体力劳动一样,现在他把直接和经常监督单个工人和工人小组的职能交给了特种的雇佣工人。正如军队需要军官和军士一样,在同一资本指挥下共同工作的大量工人也需要工业上的军官(经理)和军士(监工),在劳动过程中以资本的名义进行指挥。监督工作固定为他们的专职。”[14]他们联合起来,行使资本的权力,以资本的名义进行指挥,从而演出了资本主义生产的大合唱。

资本主义社会化大生产的一个显着特点,是生产的连续性、规则性、划一性。在资本主义生产的早期,也就是在协作生产和分工生产时期,这种连续性、规则性、划一性,主要表现为工人与工人之间的协调、合作。在机器大生产条件下,这些特性则是由机器的特点决定的。机器运动“不知疲倦”的连续性和精确性,要求工人的操作也必须具有和机器运动相适应的连续性、规则性和划一性,从而使工人的生产活动不得不服从机器。正是在这个意义上,马克思说早期资本主义生产的出发点是人,机器大生产的出发点是机器。

“资产阶级平时十分喜欢分权制,特别是喜欢代议制,但资本在工厂法典中却通过私人立法独断地确立了对工人的专制。这种法典只是对劳动过程实行社会调节的资本主义讽刺画,而这种调节是大规模协作和使用共同的劳动资料,特别是使用机器所必需的。奴隶监督者的鞭子被监工的罚金簿代替了。自然,一切处罚都简化成罚款和扣工资,而且工厂的莱喀古士们立法的英明,使犯法也许比守法对他们更有利。”[15]

对于资本主义的这种专制性管理,恩格斯在《英国工人阶级状况》一书中曾作过十分具体的批判。恩格斯写道:“资产阶级用来束缚无产阶级的奴隶制的锁链,无论在哪里也不像在工厂制度上这样原形毕露。在这里,法律上和事实上的一切自由都不见了。”[16]“他还会这样说:在这里和在军队里一样,这种严格的纪律是必要的。就算是这样吧,但是,如果一种社会制度没有这样可耻的暴虐统治就不能存在,这算一种什么社会制度呢?二者必居其一:或者是为了达到目的可以不择手段,或者是手段的卑鄙正好证明了目的的卑鄙。”[17]

马克思恩格斯的论述以及他们所描述的客观事实,充分说明资本主义的工厂制度、工厂纪律、工厂法典,实质只体现工厂主的个人意志,只体现资本家的利益。工厂主就是工厂绝对的立法者,他可以“随心所欲地颁布工厂规则”。工厂主为了个人利益,可以“爱怎样就怎样修改和补充自己的法规”。因此,这样的工厂制度,这样的工厂管理,只能是资本家的专制。

四、 马克思的“管理伦理”设想及其启迪意义

对行为善恶的评价,伦理学中有一条普遍认同的准则,那就是当手段、目的、结果三者统一,并且都为善时,其行为为善。这一准则可从逻辑上作如下分解:

当手段合理,而目的与结果不合理时,其行为部分为善,且恶大于善;

当手段、目的合理,而结果不合理时,其行为善大于恶;

当手段、目的、结果都不合理时,其行为为恶;

当且仅当手段、目的、结果合理时,其行为为善。

将这一评价准则运用于管理行为的分析,则可具体化为如下准则:

当一种管理行为的手段合理, 而目的与结果不合理时,则此管理行为部分为善,且恶大于善;

当一种管理行为的手段、目的合理,而结果不合理时,其行为善大于恶;

当一种管理行为的手段、目的、结果都不合理时,其行为为恶;

当且仅当一种管理行为的手段、 目的与结果都合理时,其行为为善。

在不同的经济制度、经济背景下,经济行为的手段、目的和结果也不相同,这就要求人们对经济行为善恶的评价作具体分析。但是,以手段、目的与结果三者的统一作为评价经济善恶的标准,则是普遍有效的。

这一评价标准当然也适用于资本主义生产管理。我们可以看到,马克思正是以手段、目的、结果三者的统一为基本标准,对资本主义制度下的生产管理行为作了具体分析。这种分析可以从逻辑上概括如下:

当资本家以人为资本增殖的手段时,其管理手段不合理;

当资本家以资本增殖为目的,且以人为达到这一目的手段时,其管理目的不合理;

当资本家以资本增殖为目的, 且以人为达到这一目的的手段时,则必然破坏人的生存,阻碍人的发展和社会发展,其管理结果不合理;

当资本家以资本增殖为目的时,在一定程度上提高了社会劳动力生产力,为人类彻底改变不合理的社会制度创造了物质条件,其管理结果部分合理。

因此,从管理的目的和管理的手段来看,资本主义经济管理是不合理的管理;而从管理的结果来看,则部分合理。所以,总的说来,资本主义经济管理是不合理的管理,是反人性、反道德的管理。而要建立合理的管理制度,就必须推翻资本主义制度,将颠倒了的目的与手段的关系、人的生存发展与提高劳动生产力的关系重新颠倒过来。

在1857-1858年经济学手稿中,马克思曾经写道:“古代的观点和现代世界相比,就显得崇高得多,根据古代的观点,人,不管是处在怎样狭隘的民族的、宗教的、政治的规定上,总是表现为生产的目的,在现代世界,生产表现为人的目的,而财富则表现为生产的目的。事实上,如果抛掉狭隘的资产阶级形式,那么,财富不就是在普遍交换中产生的个人的需要、才能、享用、生产力等等的普遍性吗?财富不就是人对自然力——既是通常所谓的‘自然’力,又是人本身的自然力——的统治的充分发展吗?财富不就是人的创造天赋的绝对发挥吗?这种发挥,除了先前的历史发展之外没有任何其他前提,而先前的历史发展使这种全面的发展,即不以旧有的尺度来衡量的人类全部力量的全面发展成为目的本身。在这里,人不是在某一种规定性上再生产自己,而是生产出他的全面性;不是力求停留在某种已经变成的东西上,而是处在变易的绝对运动之中。”[18]

人从事劳动,创造财富,应该以增加使用价值为目的,归根到底应该以人的全面发展为目的,这既是古代人的“观点”,也“应该”是现代人的“观点”。但是,“现代人”抛弃了这一观点。这样,现代人虽然发展了生产力,创造了巨大的物质财富,但“人的内在本质的这种充分发挥,表现为完全的空虚化;这种普遍的对象化过程,表现为全面的异化,而一切既定的片面目的的废弃,则表现为为了某种纯粹外在的目的而牺牲自己的目的本身。因此,一方面,稚气的古代世界显得较为崇高。另一方面,古代世界在人们力图寻求闭锁的形态、形式以及寻求既定的限制的一切方面,确实较为崇高。古代世界是从狭隘的观点来看的满足,而现代则不予满足;换句话说,凡是现代表现为自我满足的地方,它就是鄙俗的。”[19]马克思这些精彩的论述,的确是让人深思的。

当然,古代人的观念虽然“崇高”,但也有其历史的局限性。真正能够将目的与手段统一起来的管理,按照马克思的设想,只存在于未来的理想社会。

根据《资本论》的观点,未来的理想社会是一个生产资料与劳动力相统一的社会,资本与劳动分离,生产资料与劳动者分离的现象,在这样的社会中将不复存在。因此,在这样的社会中,劳动是为劳动者自身的劳动,是为了整个人类的劳动;劳动不是为了创造交换价值,而是为了创造使用价值,换言之,劳动是为了满足人的物质和精神文化生活的需要。因此,在这样的社会中,劳动的目的、手段和结果在本质上是一致的。这种一致性,决定了生产管理必然把人当作目的,而不是把人当作手段;科学管理的结果,不仅是提高了劳动生产力,更重要的是促进了人的发展和社会的发展。因此,只有这样的管理才是道德的管理,才是符合人性的管理。

马克思的“管理伦理”设想和探索至今仍然具有启迪价值。在社会主义的初级阶段,尤其是在多种所有制并存的情况下,社会还不可能完全消除生产资料与劳动者分离,也不可能完全消除资本与劳动的分离,这就难免出现把劳动者当作手段的现象。而且,即使在社会主义社会,劳动者是目的,同时又是手段。这种手段与目的并存的二重性,常常会因各种因素的综合作用,而使管理者强化了劳动者作为手段的一面,忽视甚至消解了劳动者作为目的的一面,因而也会出现将劳动者当作手段来进行管理的情况。这是我们应当充分注意的。从马克思的研究来看,我们所应做到的是,在制定管理制度,实施具体管理的过程中,时时都要牢记:劳动者首先是目的,其次才是手段。

注 释:

[1][2][3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][14] [15]《马克思恩格斯全集》(第23卷), 北京,人民出版社,1975年,第369页,第368页,第368页,第368页,第368页,第174页,第649页,第556页,第627页,第628页,第629页,第368页,第369页,第465页。

[6]《马克思恩格斯全集》(第32卷),北京,人民出版社,1998年,第20页。

[16][17]《马克思恩格斯全集》(第2卷),北京,人民出版社,1957年,第464页,第466页。

[18][19]《马克思恩格斯全集》(第30卷),北京,人民出版社,1995年,第479页,第480页。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表本站观点,仅做陈列之用)

[责编:争鸣网]

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。